にじみ絵教員養成講座研究会のミッション

にじみ絵技法により、水にぬれて生き生きとした色の輝きを味わうことができます。そして、色を空間的な広がりの中で体験することもできます。

色を心で感じること、その体験の積み重ねは内面の豊かさを育て、心のもっと奥にある魂への扉をひらくことにつながります。そのことを現場の先生たちに伝えていきたいと志しています。

「4つの気質と個性のしくみ」読書会 研究会公開講座募集中 2024年9月29日より

4つの気質と個性のしくみ読書会

3回目 11月30日(土)13:00~17:00

於:枚方市生涯学習美術センター予定

会費:1000円 当日持参

申込:下記アドレスへご連絡ください。color7cosmos@gmail.com〈お名前と電話番号明記〉

ファシリテーター:田中あづ紀

教師として、親として、人に対する理解を深め、

コミュニケーションする時にしたいと思います。

次回は4章「家庭で気質を生かすには」を輪読し、気づきを語り合うとともに、気質と色についての理解を深めます。

にじみ絵の経験がなくても、気質や人間関係に関心のある方ならご参加いただけます。

持物:筆記用具/テキスト/色鉛筆

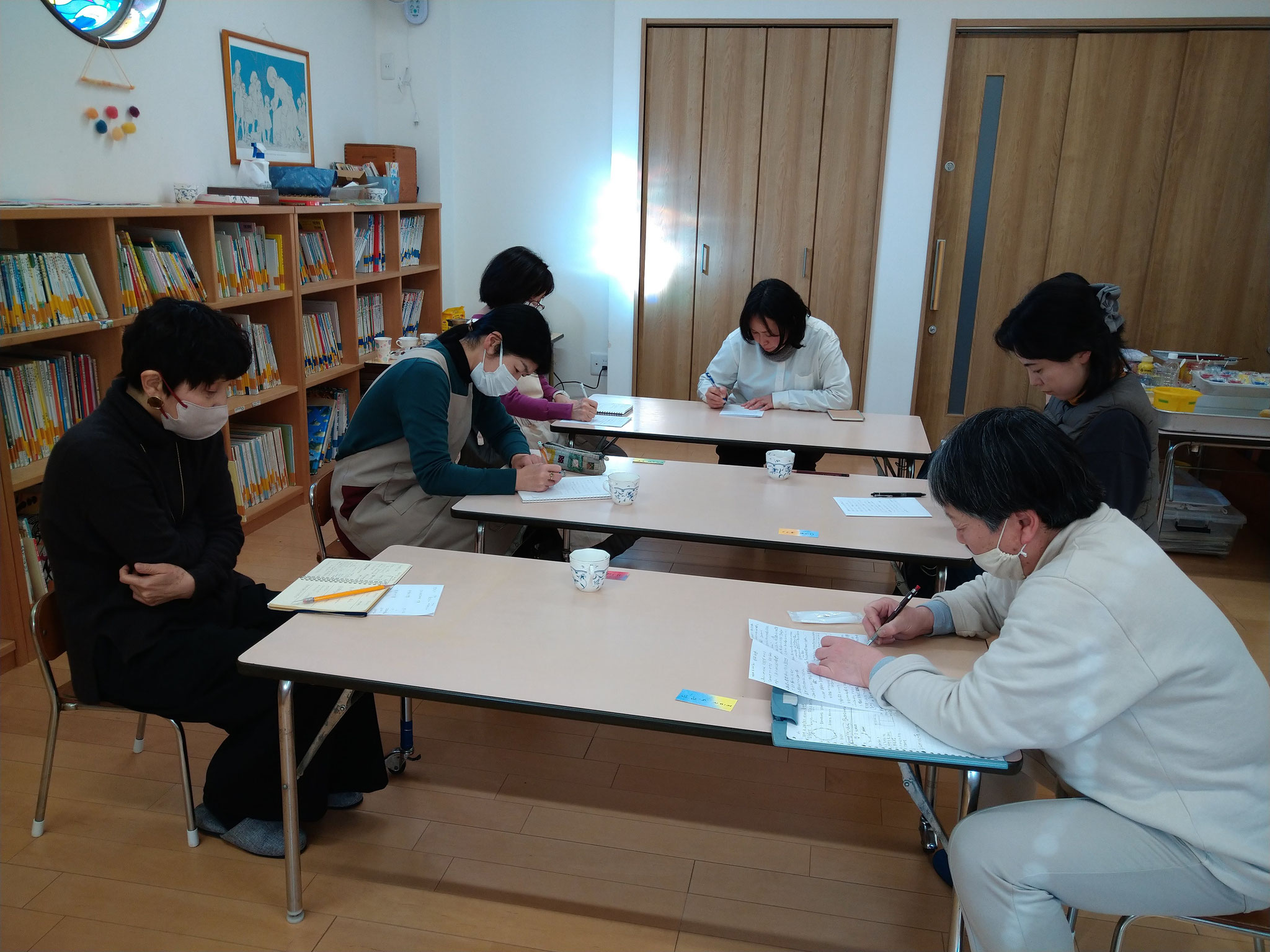

保育者向け にじみ絵(ぬらし絵)スキルアップ講座(2024年)

講師の方々の実践にもとづいた様々な工夫を聞かせて頂き、子ども達へのあたたかな眼差しを肌で感じることができ、にじみ絵が初めての方にも経験のある方にも、充実した学びとなりました。

5回目の「にじみ絵から子どもをどう理解するか」がテーマの講座では、受講生、講師が持ち寄った幼児のにじみ絵を見ながら、嶋村先生は一人ひとりに対して、とても寧なコメントを下さいました。

個々のコメントは原画を見てこそ理解できるものですので、ご紹介できませんが、その中から一般的に言えること、質問に答えて語って下さったことなどをまとめました。こちらから

*嶋村先生自ら、講座の内容をまとめてメッセージを下さいました。こちらから

講師紹介

にじみ絵幼児クラス実習講座 2024年春 3回連続講座

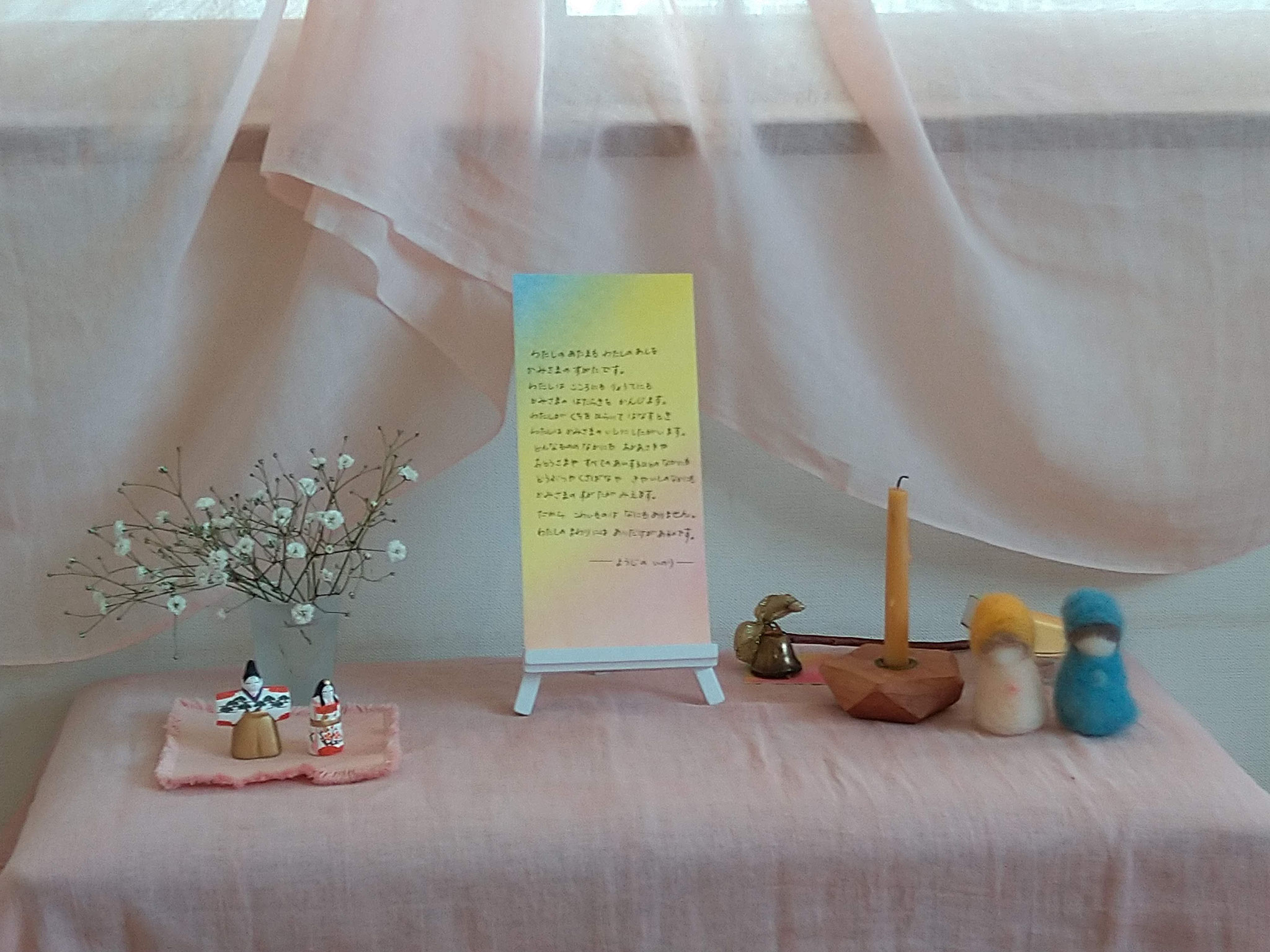

クリエーションワーク 〈天地創造を描く〉

創世記の天地創造の順を追ってにじみ絵で描きつつ、心の中にある漠然とした思いや願いを語り合ってみませんか。そのことを通して、各自の願いが明確になり、具現化に向かうことを目指します。

(にじみ絵はシュタイナー学校の小学3年生のエポックの課題画に準じます。)

全ての課題を描き終えたあと、クリエイションワークの報告会をします。2024の夏を予定。

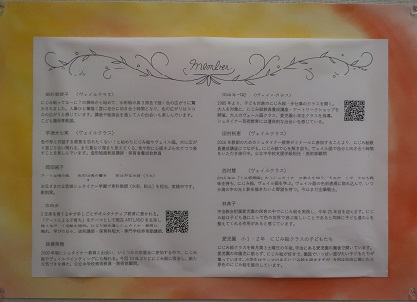

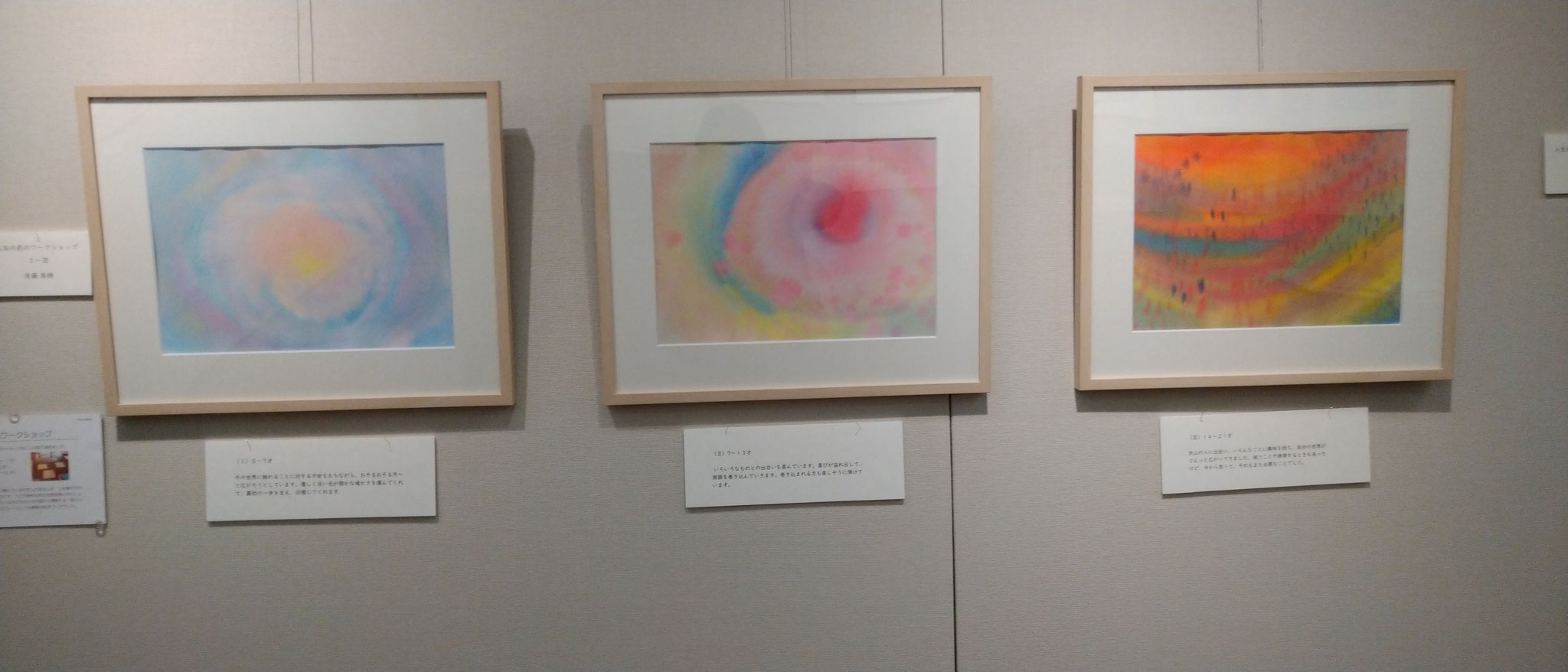

色のハーモニー展 にじみ絵教員養成講座研究会有志による作品展 2023.3.1~3.6

にじみ絵実践報告会

出品者の集い

展覧会の様子: にじみ絵・ヴェイル画・絵本・人生の色ワーク・小1・2年生のにじみ絵

会期中、ほぼ600人の方にご覧頂くことができ、たくさんの感想を頂きました。また、新たな出会いも生まれ、アフターコロナの2023年は、にじみ絵教員養成講座を再開する運びとなりました。

色彩練習テキストの課題画

公開読書会 「子供の教育」ルドルフ・シュタイナー著 報告

テキスト

*ルドルフ・シュタイナー著作「テオゾフィー」第6講の前半の「子どもの教育」(西川隆範訳)

ファシリテーター:田中あづ紀

シュタイナーは人間の未来を見据え、どのように子どもを育てていかなければならないかを考え、

教育の中心に芸術活動を置きました。にじみ絵を繰り返すことで子供の内側に育っていくもの、生命力、イメージ力、心の働きについて共に考えたく、読書会を開きました。

0才から7年ごとの成長プロセスをたどりながら、肉体、生命体、アストラル体、自我の発達について、参加された先生方の実感を伺いながら、読み進めていきました。シュタイナー教育の本を初めて読む方にはやはり難しかったようですが、ほかの方の経験も聞きながら理解を深められるのが嬉しい、今まで何度読んでもわからなかったところがすごくよくわかった、という感想も頂きました。

また、にじみ絵を続けることの意義を語る、良い機会となりました。( 文責:田中あづ紀)

***

公開オンラインサロン 「デジタル時代の子育て」読書会報告

各年齢にふさわしいデジタル機器との付き合い方の具体案が示されていました。

7才までは親との直接のふれあいを大切にし、感覚を発達させるために、全面的に子どもから

デジタル機器を避けることが必要、小さい時から電磁波にさらされると脳の健全な発達が阻害されるという医師達の警告が述べられ、現在の日本の状況を鑑みて一同、う~ん。

しかし、何才までは何を育てるために何を制限すべきかという観点は、シュタイナー教育の考え方に合致していました。

子ども達をデジタル機器から守るために、まず大人がその落とし穴を学ぶ事が大事と認識しました。

◆にじみ絵実践報告会「にじみ絵の世界–色と私」 報告

2022年2月11日(金・祝)PM1:00~4:00

於:枚方市立御殿山生涯学習美術センター(京阪御殿山駅歩5分)

記念すべき10年目の実践報告会は、にじみ絵教員養成講座の第一期修了生で、「なないろの木こどもえん」の保育の中でにじみ絵を続けてこられた、宮原貴子さんをお迎えして、その実践のようすを伺いました。つづき

◆シュタイナー教育のにじみ絵・入門講座 於:宇治愛児園

しばらく連続講座をお休みしていましたが、今年お問合せいただいた方を対象に1日だけの入門講座を開きました。皆さん、にじみ絵をされたことがある方ばかりでしたので、1色と3原色の体験のみならず色と心のワークや喜怒哀楽を色で表現するテーマにもチャレンジしました。

色彩が語ることは正直で、直接つたわってくるものがあります。初めて出会ったにも関わらず、とても盛り上がって、それぞれに自分のことを語られ、あっという間の時間でした。

◆アートセラピー(虹の色彩体験)講座 参加者の感想

初めてにじみ絵をしたときは、自分の中の子どもがよろこんでいるような、童心にかえったような、ワクワクしたきもちでした。

一つの色をここまで深く体験したことはなく、自分と色が一体になるような、どの色とも一体になれ、それぞれちがった体験でした。色のメッセージや特性を心と体で感じられ、とてもたのしかったです。色環まで到達できた今日は“ついにここまで来れたー”という感じで、光の織り成す色のハーモニーの美しさにうれしくなりました。

アートでコミュニケーション、言葉にたよりがちな毎日、肌で、心で、息づかいで?感じて表現する楽しさがありました。

あづ紀先生の“小さな子ども達が色と出会う場をつくりたい、広げたいという思いに、心から共感しますし、あづ紀先生のもとで教えていただけて、とても感謝しています。ありがとうございました。

アドバンスコースもよろしくお願いします。 親子育ちの場運営 T.M

毎回楽しく描くことができ、色に癒されていました。自分の趣味として広げられたらいいなぁと興味本位で参加しましたが、やっぱり、子どもたちのこと、教育のことに考えや想いを寄せてしまいます。

なかなか日々の生活をこなすのにいっぱいいっぱいで、こうして絵を描いて、話をし、勉強になる時間が過ごせて、楽しかったです。ありがとうございました。 中学校美術教諭 B.I

YouTube 「すてきな色をさがして」 ご覧ください

にじみ絵教員養成講座研究会の有志でYouTubeを作成。

淡いにじみ絵の色彩の中に、うららちゃんが出かけていって、すてきな色をさがすお話です。BGMにジョン・ビリングさんのライアーの調べが流れています。

「日々の中に優しい時間を…」あなたも見つけてください。

https://youtu.be/bF3CmFthdUc

●● にじみ絵 ●●

絵を描くのは苦手というお子さまも、色で楽しめます。

にじみ絵は透明水彩の赤・青・黄色の3原色で、ぬらした水彩紙に描きます。

水とともに広がる透明な色は生き生きと輝いて、心にひびいてきます。 → にじみ絵をもっと知る

写真をクリックすると詳細をご覧いただけます。

幼児のにじみ絵ギャラリー

●● 講座への思い ●●

赤・青・黄の3原色による色あそび

うまく描くことを求めず ただ色の世界に遊ぶ

どんな子も その子なりの表現でいい

自由な表現の中に その子らしさと 日々の思いが

表れてきます。

子どもの成長にとって それは大切なことなのです

子育てや保育の場で取り入れてみませんか。

幼児のにじみ絵指導に関しては、先生がうまく描ける必要は

ありません。子どもを暖かく見守ってあげるやさしい思い、

心をこめて場を準備する気持ちと色の感性がある方なら

できます。

こころ、感情が健やかに育つためには、色を感じ、体験し、色と遊ぶとともに、そのプロセスの中で自らバランスを

見出していく経験が必要です。

にじみ絵は楽しみながら、その体験ができるのです。

生活は色にあふれています。しかし、子ども達が日常目にする、

広告、ゲーム、ディスプレイで使われている色は刺激が強く、心誘われる色ではありません。

生活が自然から離れるとともに、木々の緑、空の青さ、夕焼けの美しい色を眺める時間が少なくなりました。昔は普通の生活の中で感じることのできた、自然の恵みからのカラーセラピーを、多くの子ども達は、今体験できていません。

にじみ絵による色体験には、自然の色彩にふれ、心いやされる作用に準ずるものがあります。

30年間、子ども達とにじみ絵をしてきて、この体験が今の子ども達には必要だと実感するのです。

これまで関わってくれた多くの子ども達に背中を押されるような気持ちで講座を開くに至りました。

“より多くの子ども達が身近な所でにじみ絵を楽しめるように、子どもに寄り添ってくださる先生を養成するとともに、色彩感覚だけではなく、子どもの五感を育てることの大切さも伝えていきたいと思います。”

にじみ絵教員養成講座研究会

代表 田中あづ紀